di Cesare Galla

Quasi settant’anni dopo, Maria Egiziaca è tornata a Venezia. Il Mistero in tre episodi di Ottorino Respighi (New York, 1932), nelle intenzioni del suo autore “opera da concerto”, era stato proposto l’ultima volta in Laguna nel gennaio del 1956, alla Fenice, con Ettore Gracis sul podio e la regia di un grande nome del teatro italiano dopo la guerra, Franco Enriquez.

Allora i costumi produttivi e le abitudini del pubblico erano molto diversi da oggi: quello spettacolo si apriva con una versione rappresentativa del monteverdiano Combattimento di Tancredi e Clorinda e proseguiva con l’atto unico comico Mavra di Igor Stravinskij (Parigi, 1922), prima di approdare al lavoro di Respighi. Accostamenti singolari – al di là della sostanziale vicinanza cronologica fra i due lavori più recenti – e anche indicativi del fraintendimento secondo il quale il Mistero era considerato una sorta di rivisitazione dei drammi per musica degli albori. Equivoco spiegabile: nel 1935, il compositore bolognese aveva messo mano a una “libera trascrizione” dell’Orfeo di Monteverdi, con adattamento del testo a cura dello stesso librettista di Maria Egiziaca (e suo collaboratore di fiducia nel teatro musicale), Claudio Guastalla. E in generale gli anni Trenta erano quelli del maggior fulgore del neoclassicismo, inteso sia come “ritorno all’ordine” antimodernista, sia – nell’Italia fascista – come esaltazione della grande tradizione italiana cinque-secentesca.

Oggi Maria Egiziaca fa serata da sola: è andata in scena al Malibran per la stagione della Fenice, appropriatamente in periodo di Quaresima. La riesumazione ha confermato che questa “opera da concerto” più che alludere alle esperienze del melodramma nascente del Seicento costituisce una rivisitazione per certi aspetti anche sofisticata e a suo modo originale delle sacre rappresentazioni medievali. Il testo di Guastalla – sempre molto criticato per la sua ridondante astrusità lessicale, qua e là emendata nella presente edizione – risale in maniera puntigliosa alle dugentesche Vite de’ Santi Padri di Domenico Cavalca, fonte primaria per la narrazione dell’edificante vicenda di Maria di Alessandria, santa della Chiesa cattolica dopo una vita trascorsa largamente nel peccato, come prostituta, riscattata però dal pentimento, dalla conversione e dalla scelta della donna di trascorrere il resto dei suoi giorni in aspro eremitaggio nel deserto. Ma soprattutto, la partitura dispiega una varietà stilistica che la dice lunga sulla complessità dell’elaborazione creativa del compositore. Da un lato, la scrittura per le voci risente, almeno in parte, dell’eredità del Verismo, realizzando una singolare contaminazione fra un declamato di tipo quasi madrigalistico raramente incline a seduzioni melodiche e una evidente tendenza a forzature espressive nella zona alta della tessitura. Dall’altro la parte strumentale delinea una sottigliezza spesso fascinosa soprattutto per l’articolata ricchezza timbrica, oltre i moduli armonici “arcaici” che vi fanno capolino. Non a caso, i momenti forti sono dati dall’Introduzione e dagli “Intermedi” che separano le tre scene in cui si articola l’opera: a confermare la vocazione per una sostanziosa modernità nella scrittura anche in un contesto “descrittivo” come in questo caso.

Una sacra rappresentazione visivamente in chiave post-moderna è delineata nello spettacolo di Pier Luigi Pizzi, che firma come d’abitudine regia, scene e costumi (luci di Fabio Barettin). Dal punto di vista scenografico il quadro è essenziale: lo costituiscono pareti lisce con aperture funzionali ai lati, poche passerelle sulle quali si svolgono i movimenti di scena, del resto sempre stilizzati, qualche significativo oggetto ligneo di scena, specialmente la barca su cui la protagonista, nel primo episodio, cerca un passaggio per la Terra Santa. I riferimenti iniziali, ha raccontato il regista, erano collegati all’opera del pittore surrealista degli anni ’60 Fabrizio Clerici, poi mediati anche dal ricordo dell’allestimento della Thaïs di Massenet, da Pizzi realizzato proprio al Malibran nel novembre del 2002.

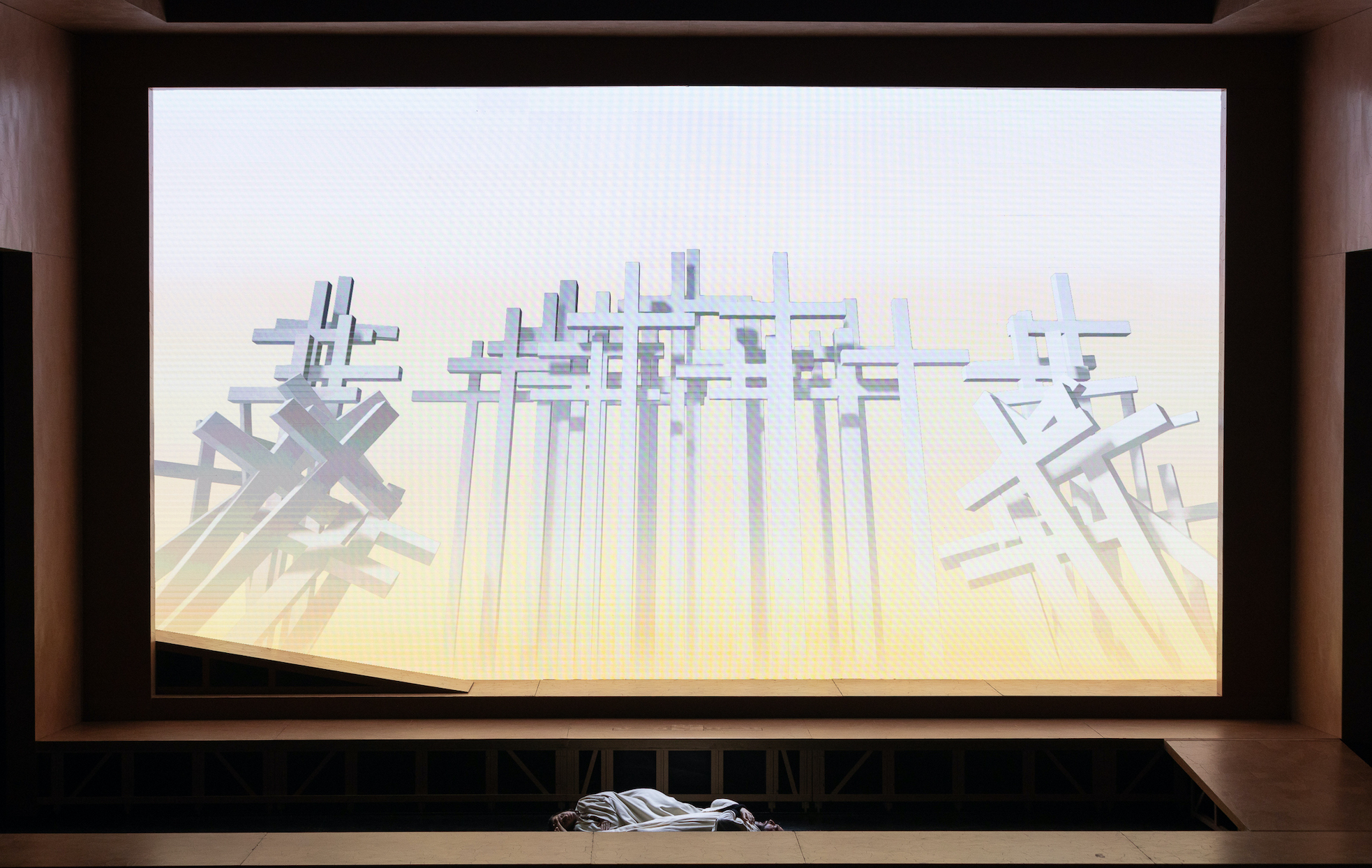

Ben altrimenti “narrativo” è l’immaginario costruito con video e soluzioni digitali sulla parete di fondo, usata come schermo. Il tutto è funzionale alla differenziazione delle situazioni e degli ambienti: il porto di Alessandria, dove Maria pratica ancora le sue arti erotiche, la spianata davanti al tempio di Gerusalemme dove avviene la presa di coscienza e la scoperta della fede, infine il deserto dove la protagonista rende l’anima a Dio. I colori sono vivi, talvolta caricati, gli “effetti speciali” non mancano, interessanti quando hanno una correlazione naturalistica – il mare calmo o in tempesta – meno quando la tecnologia fa da tramite a una sorta di simbolismo digitale tutto sommato superfluo. Come nel caso dell’obelisco che spunta dal mare all’inizio, o della vera e propria foresta di croci che quasi si accatastano sullo sfondo nel finale. Momento centrale, non privo di poesia, quello in cui la consapevolezza del peccato e la ricerca della redenzione spinge Maria a imitare il Cristo su una croce reale, che campeggia al centro della scena nell’episodio della conversione.

Compagnia di canto apprezzabile soprattutto per la misurata efficacia con cui tutti hanno saputo tenere in equilibro le ragioni rappresentative con quelle vocali. Nel ruolo principale, Francesca Dotto ha messo in evidenza buona tenuta nelle dinamiche e nel colore quando la parte punta verso regioni espressive di matrice verista, dimostrando peraltro anche un’apprezzabile consapevolezza stilistica nel fraseggio e nell’articolazione del mutevole declamato pure disegnato da Respighi. Simone Alberghini è stato rigoroso e altero come si conviene alle due parti che gli erano affidate, quello del pellegrino che mette Maria di fronte al suo peccato e quella del pio abate Zosimo che aiuterà la donna nel momento del trapasso. Intenso ed evocatore il loro dialogo, così rivisitato da Respighi il duetto della tradizione melodrammatica, nel quale consiste la drammatica conclusione del Mistero.

Bene anche Vincenzo Costanzo, nel duplice ruolo di un marinaio incapace di resistere alle profferte della protagonista e di un lebbroso che espia i suoi peccati davanti al tempio di Gerusalemme, e con lui Michele Galbiati e Luigi Morassi. Completavano la distribuzione, con analoga pertinenza vocale e musicale, Ilaria Vanacore e William Corrò. Il coro istruito da Alfonso Caiani non canta mai in scena ma è risultato fondamentale, per equilibrio e precisione, nel dare realtà musicale alla parola divina, specialmente nel francescano “Laudato sii, Signore!” che conclude la sacra rappresentazione. La danzatrice Maria Novella Della Martira è stata una sorta di alter ego della protagonista, nel terzo episodio nuda non solo in senso metaforico al cospetto del Creatore. Dal podio, Manlio Benzi ha illuminato con accortezza la molteplicità stilistica della partitura, con fraseggio corposo ma capace anche di raffinate sottigliezze grazie alla pregevole qualità esecutiva dall’orchestra della Fenice, raffinata nel dare vita alla complessa tavolozza di timbri di cui è intessuta questa musica.

Alla prova generale aperta al pubblico, cui abbiamo assistito, pubblico interessato e alla fine prodigo di applausi.